![]() Revista Derivas Analíticas - Nº 22 - Março de 2025. ISSN:2526-2637

Revista Derivas Analíticas - Nº 22 - Março de 2025. ISSN:2526-2637

Música: por que uma arte suprema?

Sérgio de Mattos

Membro da Escola Brasileira de Psicanálise (EBP)

e da Associação Mundial de Psicanálise (AMP)

AE em exercício, 2022-2024

E-mail: O endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo.

É bem conhecida a aversão sentida por Freud em relação à música. Um colega, Scott Wilson (2015), chamou essa dificuldade do criador da Psicanálise de a-musia. O nome faz uma clara referência ao objeto pequeno a, justamente essa parte de gozo fora do sentido. Freud (1914/2021, p. 183) justificava seu incômodo pelo fato de que o perturbava ser “comovido” por algo que ele não compreendia: “Uma constituição racionalista ou, talvez, analítica teima em resistir a que eu venha me comover, sem que possa saber por que me comovo”.

Contudo, Freud não deixa de ter razão sobre a natureza perturbadora da música e dos sons, causada por sua simples materialidade. Somos todos capazes de fazer uma constatação imediata: a música nos afeta! Nos afeta para o melhor e para o pior, ela pode nos causar prazer, alegria, ânimo, mas também angústia, medo, horror.

Ouvir música não é apenas algo auditivo e emocional, é também motor. Ouvimos música com nossos músculos. Acompanhamos o ritmo da música involuntariamente, mesmo se não estivermos prestando atenção nela conscientemente (SACKS, 2007). Essa espécie de arrebatamento infiltra outros sentidos, e um certo número de pessoas veem cores, sentem gostos ou têm uma série de sensações táteis quando ouvem música e até crises epilépticas. Ligado a essa sensibilidade, inclinação e natureza intrínseca do som, está o fato da extraordinária memória musical, graças à qual boa parte do que ouvimos nos primeiros anos de nossa vida pode ficar gravado pelo resto de nossa existência.

Lacan, por sua vez, tinha com a música uma relação mais próxima, da qual inclusive se beneficiou. Ela lhe forneceu, como veremos mais adiante, uma analogia forte da estrutura da relação do sujeito, o Outro e o objeto a.

Antes, porém, de me concentrar nesse ponto, gostaria de lembrar que ele recorre à música em diversos momentos de seus seminários. Refere-se a ela nos Seminários 2, 7, 8, 10, 12 e também nos Seminários 16, 18, 20 e 24. Indiretamente, ela aparece também em vários outros momentos.

Música e regulação de gozo

Destaco que, no Seminário 20, Mais, ainda, Lacan (1972-73/1985, p. 158) chegou a enunciar que algum dia falaria sobre a música, “nas margens”, passagem que se dá quando está elaborando relações entre a arte barroca e o gozo, e na qual justamente irá definir assim o barroco: “O barroco é a regulação da alma pela escopia corporal”. Na frase seguinte a essa definição, ele introduz a música, ou seja, no momento em apresenta a arte como reguladora do gozo.

Seria preciso, alguma vez – não sei se jamais terei tempo –, falar da música, nas margens. Falo somente por ora do que se vê em todas as igrejas da Europa, tudo que está pregado nas paredes, tudo que desaba, tudo que é delícia, tudo que delira. O que chamei ainda há pouco de obscenidade, mas exaltada. (LACAN, 1972-73/1985, p. 158)

Infelizmente para nós, psicanalistas, e para alguns músicos, ele não dispôs desse tempo e não pode tratá-la do mesmo modo como tratou outras artes – poderíamos nos perguntar o porquê.

Mas, seguindo as pistas que deixou, suponho que certamente falaria sobre as músicas e as diferenças de regulação de gozo que elas poderiam produzir, de modo análogo ao poder de regulação do gozo promovido pelo campo escópico. Quanto ao barroco, certamente falaria de Mozart, em quem encontramos um princípio de regulação rigoroso. Nas composições de Mozart, deparamo-nos invariavelmente com uma primeira nota que gera tensão, seguida por uma segunda, que produz relaxamento. Encontramos aí a aplicação do princípio do prazer por excelência: tensão à distensão = prazer. Tal maneira de organizar as notas não deixa de sugerir que podemos conceber suas composições desde uma certa equivalência sonora com a estrutura do fantasma, ou seja, aquilo que, como uma máquina, transforma o gozo em prazer.

Música e efeitos de ressonância

Outra perspectiva importante a ser abordada em relação à música está ligada à relevância dada à ressonância, quando se revela em todo seu valor no Seminário 23, O sinthoma.

Lacan, a esse respeito, enfatiza a função de fonação como produção da fala através de sons, da vibração das cordas vocais. Essa função depende da coordenação da respiração, postura, tensão muscular e articulação das palavras, e desse modo envolve e convoca todo o corpo para estar presente nesse procedimento. Como tal, para Lacan, a fonação é uma arte da voz, tal como o canto.

Com a obra de Joyce, Lacan mostra como há uma sonoridade musical polifônica que se ouve em sua escrita, resultante da decomposição e recomposição das palavras.

Em Ulisses e Finnegans Wake,[1] trata-se de uma escrita para ser ouvida, e ser ouvida para ser gozada, isto é, uma escrita que “résonne”, na qual os equívocos de sentidos – entre a homofonia que contamina uma ramificação de sentidos – sejam experimentados no corpo, de maneira sensorial, tal como na poética de Francis Ponge, que explora a relação da linguagem com o sensorial.

Uma arte suprema

Mas voltemos ao ponto em que Lacan qualifica a música como “arte suprema”. Isso ocorre quando ele, ainda no Seminário 16, De um Outro ao outro, chega a dizer que, junto à arquitetura, a música é uma arte suprema.

- Porque é uma arte que está acima das representações

A passagem do Seminário 16 sobre a música vem na sequência de uma discussão sobre como o processo da estrutura se serve da falha para justamente se estruturar:

É isso que explica, digamos aqui de passagem com um toque discreto, o fato de toda arte ser defeituosa [porque se ordena em torno de uma falha que a estrutura. Ela só ganha força pela reunião daquilo que se cava no ponto em que sua falha se consuma. (LACAN, 1968-69/2008, p. 14)

Essa explicação se desenvolve no seminário servindo-se da analogia feita entre a música e a teoria dos conjuntos:

É por isso que a música e a arquitetura são artes supremas. Entendo supremo de maneira técnica, como o máximo no basal, produzindo a relação do número harmônico com o tempo e o espaço, precisamente pelo prisma de sua incompatibilidade. (LACAN, 1968-69/2008, p. 14)

Essa passagem está certamente referida a O mundo como vontade e representação, livro de Schopenhauer no qual este filósofo retoma o caráter de superioridade da música em relação a outras formas de arte:

A música não é como as outras artes [...] e, muito longe de ser uma simples auxiliar da poesia, é uma arte independente, a mais potente mesmo de todas as artes, capaz de alcançar seu objetivo pelos seus próprios recursos, e não é menos certo que não tenha necessidade de palavras... A música enquanto música não conhece senão o som. (SCHOPENHAUER, 1819/2017, p. 356, tradução nossa)

Para o filósofo, a música é o cerne (Kern), anterior a qualquer forma; em outras palavras, ela é o coração das coisas (Herz der Dinge). É essa natureza especial que faz o filósofo pôr em causa a noção de música representativa, já que, por sua natureza, sua materialidade, esta não precisa representar nada, ela é sua coisa mesma. Para ele, a música representativa era a degradação de uma arte que nada precisa para se exprimir, senão de si própria. Schopenhauer criticava, por exemplo, As Quatro Estações, assim como gêneros de música imitativa de batalhas.

Vemos assim como, para Schopenhauer – e podemos propor que seja o primeiro dos sentidos pelo qual Lacan sustenta o mesmo juízo –, a superioridade se deve ao fato da música ser independe da mediação da ideia ou das representações para sua realização. Mas vale notar que o filósofo não utiliza a palavra “supremo”, “höchste”, para qualificar a música; a palavra usada algumas vezes para descrevê-la como superior é “erhabenste”, um superlativo que pode ser traduzido como “o mais elevado”. Entretanto, são utilizadas outras expressões para designar essa supremacia: mais potente, mais penetrante, potência superior (SCHOPENHAUER, 1819/2017, p. 357).

É Lacan, que escolhe a palavra “suprema”, para qualificar a música, o que, como veremos, o possibilita articular essa arte com uma importante ferramenta matemática de formalização na teoria dos conjuntos – o número supremo de um conjunto.

Vale ainda ressaltar, para localizarmos uma das fontes às quais Lacan recorre sobre esse assunto, que no capitulo 34 já está presente a analogia entre arquitetura e música, sendo que a simetria, na primeira, e o ritmo, na segunda, são um princípio de ordem e coesão. Estão também presentes referências da música à aritmética, retomando considerações feitas por Leibnitz, que vê nessa ordem “exercitum arithmeticae occultum nescienteis se numerare animi” – isto é: “um exercício aritmético inconsciente, no qual o espirito não sabe que ele conta” (SCHOPENHAUER, 1819/2017, p. 391, tradução nossa).

É com esse pano de fundo, como veremos, que Lacan, no Seminário 16, se serve da música para articulá-la à estrutura do objeto a, também como lugar sem representação, mas não sem formalização.

- Por ser uma suprema ordenadora de conjuntos

Mas a música é também suprema em outro sentido, no sentido em que Lacan (1968-69/2008, p. 14) se refere ao matemático, ou técnico, do termo: “Entendo suprema de maneira técnica, como um máximo no basal, produzindo a relação do número harmônico com o tempo e o espaço”. De maneira técnica, na teoria dos conjuntos, o “supremo” é o maior número de um conjunto, e está relacionado à ordenação de seus elementos, à medida que seus elementos tendem para um ponto comum, que é o limite superior desse conjunto.

Lacan usa a noção de “supremo” como uma analogia entre a convergência para um limite superior na teoria dos conjuntos, e a convergência para o objeto a na sua relação com o sujeito e o Outro.

Não há, portanto, uma conexão direta entre os conceitos de supremo e objeto a, mas um uso analógico que é útil para entendermos a dinâmica entre o Outro e o objeto, situando o objeto a como equivalente do número supremo, em um conjunto para o qual convergem os outros elementos, como convergência para um limite fora do conjunto. Nessa relação entre o supremo de um conjunto e o objeto, esta pode ser vista:

- a partir da perspectiva de que o objeto é inatingível para os elementos do conjunto e entretanto tendem para ele.

- o objeto sendo visto como uma fronteira que separa o sujeito do objeto do desejo, em outras palavras, separa os elementos do conjunto do Outro, os significantes, do que não pertence ao conjunto: o objeto a.

- o supremo pode ser viso como uma lacuna que não pode ser preenchida pelos elementos do conjunto, e pelo sujeito enquanto efeito da cadeia significante.

Assim, não é por acaso, mas sim para preparar sua formalização do objeto a, que, no capitulo IX do Seminário 16, Lacan irá abordá-lo pela série de Fibonacci e do número de ouro. É que a razão entre dois números consecutivos na série de Fibonacci tende a f (número de ouro), à medida que n aumenta.

Que acontece com essa proporção maravilhosa numa série qualquer de Fibonacci? O pequeno a não falta nela, pela seguinte razão. [...] esse a se inscreve como relação de um dos termos da série com o termo seguinte. (...) ele é a relação-limite de um termo da série de Fibonacci com o que o segue. (LACAN, 1968-69/2008, p. 137)

A proporção áurea, escrita (Φ), é uma expressão da convergência do supremo, que pode ser vista como uma forma de equilíbrio, do mesmo modo que a harmonia na música é criada pela combinação de sons que se equilibram enquanto mantém determinadas relações de proporções entre as partes. Desse modo, o número harmônico ao qual Lacan se refere na citação remete a um número que estabelece a relação inscrita de um dos termos da série com o termo seguinte. Desse modo, chama-se harmônico porque cria proporcionalidade e equilíbrio entre as partes de um conjunto. Do mesmo modo que o objeto a é o que estabelece as relações dos significantes em torno do elemento heterodoxo ao simbólico que é o a, como gozo. Certamente, não podemos levar a analogia a ponto de pensar que o objeto a cria uma harmonia no campo dos significantes. De qualquer modo, podemos dizer que ele engendra uma certa ordem nesse campo.

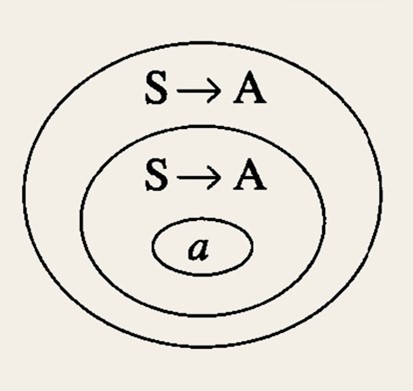

Vemos como, a partir da definição lógico matemática de supremo, estamos em um espaço que distribui seus termos de maneira que ilustra a relação que Lacan faz, no Seminário 16, entre o Outro e o objeto pequeno a, quando produz o aforisma “o Outro tem forma de a”. Em outras palavras, o objeto a é esse limite que ordena e dá forma ao Outro em função de ser essa falha limite para a qual tende o campo dos significantes. Vemos como, nessa analogia, o objeto a é um limite, para onde converge o sujeito e a cadeia significante e em torno do qual se estrutura o Outro.

Fonte: LACAN, 1968-69/2008, p. 177.

Esse esquema, presente no Seminário 16, pode ser lido como uma série convergente, em que a série S à A, formada pelo par que articula o sujeito (S) e o Outro (A), tende (ilustrados pelos círculos convergentes) para o objeto pequeno a. Nesse caso, atendendo à função do supremo, enquanto número de ouro - Φ, ou seja, aquele valor que estabelece a relação entre os termos em que a construção da série se aproxima, da grandeza que regula a produção da sequência mesma.

Portanto, podemos dizer que, nessa elaboração em torno do supremo, na qual se articulam lógica, matemática, música e a elaboração do objeto no campo do Outro, como elemento êxtimo e heterodoxo ao conjunto, Lacan modula a estrutura mesma da psicanalise à estrutura de uma arte suprema. Talvez não seria então demasiado dizer que, junto à arquitetura e à música, a psicanalise poderia se juntar às artes consideradas supremas.

Referências

FREUD, S. O Moisés, de Michelangelo. In: Obras Incompletas de Sigmund Freud: Arte, literatura e os artistas. Tradução de Ernani Chaves. Belo Horizonte: Autêntica, 2021. (Trabalho original publicado em 1914).

LACAN, J. O Seminário, livro 20: Mais, ainda. Tradução de M. D. Magno. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985. (Trabalho original proferido em 1972-73).

LACAN, J. O Seminário, livro 16: De um Outro ao outro. Texto estabelecido por Jacques-Alain Miller; tradução de Vera Ribeiro; preparação de texto de André Telles; versão final Angelina Harari e Jésus Santiago. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008. (Trabalho original proferido em 1968-69).

SACKS, O. Alucinações musicais. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

SCHOPENHAUER, A. Le monde comme volonté et comme représentation. Tradução de Auguste Burdeau. Paris: Librairie Félix Alcan, 2017. (Trabalho original publicado em 1819).

WILSON, S. Stop Making Sense: Music from the Perspective of the Real. Londres: Karnac, 2015.

[1] Nome de uma canção irlandesa.

[2] Na relação [x-n], o x minúsculo é um número que está dentro do conjunto – o conjunto dos significantes, por exemplo. O X maiúsculo está fora do conjunto, não é um elemento do conjunto (como o objeto a, que não é um significante). A relação [x-n] indica que, à medida que n aumenta, o conjunto [x-n] está se aproximando de X, o que significa que está saindo do conjunto – em nossa disciplina: se aproximando do objeto pequeno a.