Plissados, por favor!

Iza Haddad

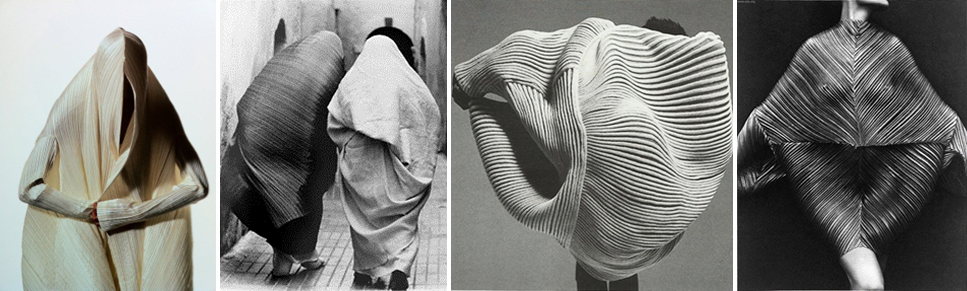

Imagens: vestidos da coleção Plissados, por favor!; FONTE: Pinterest

Imagens: vestidos da coleção Plissados, por favor!; FONTE: Pinterest

Trata-se de olhar com uma lupa o menor detalhe. E lá é justamente o que parece um traço inessencial.

É aí que se encontra de maneira mais certa a assinatura da identidade do artista.

Jacques-Alain Miller, Os divinos detalhes, 1989

Apenas três cascas, lascas de tempo, a pele arrancada de uma árvore. No livro Cascas, de 2017, o filósofo e historiador da arte Didi-Huberman convida o leitor a pensar sobre o holocausto, a partir da sutileza da pele-casca de uma árvore que ele recolhe em sua caminhada no bosque de Birkenau, no museu de Auschwitz. Ele fotografa essas cascas sobre um papel branco e, por meio da observação dessa delicada imagem, escreve sua mitologia, tecendo dois véus sobre o horror da Shoah: a foto e o texto. Seu relato é um convite para, a partir dos restos, mergulhar:

Coloquei três pedacinhos de casas de árvore sobre uma folha de papel. Olhei, olhei julgando que olhar talvez me ajudasse a ler algo jamais escrito. Olhei as três lascas como as três letras de uma escrita prévia. Ou talvez o início de uma carta a ser escrita, mas para quem? O que a casca me diz a respeito da árvore, o que a árvore me diz a respeito do bosque, o que o bosque de bétulas me diz a respeito de Birkenau.

Parte-se, neste preâmbulo, da descrição do filosofo judeu Didi-Huberman sobre três cascas, delicados vestígios encontrados por acaso, para inaugurar meu texto sobre as vestimentas plissadas do estilista japonês Yssei Miyake. Não por acaso, escolhi reunir a experiência do filósofo no Museu do Holocausto com a obra do estilista, já que ambos manipulam femininamente os véus − semblants para encobrir o horror da morte. O conceito de semblant foi trabalhado por Jacques Lacan no Seminário 18, de 1971, em que ele afirma que o discurso não pode se mostrar senão pelo semblant: “um discurso é uma maneira de organizar o gozo, de colocá-lo em circulação”. A fim de regular e distribuir o gozo, é possível lançar mão de recursos simbólicos e imaginários, sendo que “o gozo só se interpela, só se evoca, só se suprema, só se elabora a partir de um semblant, de uma aparência”. O filósofo e o estilista teriam algo em comum quando lançam mão do uso dos semblants, cascas e plissados para bordejar seu encontro com a morte? Cabe aqui pensar o bom uso que cada um faz do semblant, e o que está em jogo para os dois sujeitos mencionados é velar um certo horror.

Quando a bomba de urânio foi lançada sobre Hiroshima, em 6 de agosto de 1945, o então menino japonês Issey Miyake tinha sete anos. Os Estados Unidos bombardearam Hiroshima e Nagasaki já nos últimos tempos da Segunda Guerra Mundial. Acontecia o primeiro episódio na história em que armas nucleares foram usadas contra civis. Dentro dos primeiros meses após os ataques atômicos, os efeitos agudos das armas mataram mais de 200 mil pessoas; cerca de metade das mortes ocorreu no primeiro dia. Durante os meses seguintes, as mortes aconteceram por queimaduras, envenenamento radioativo. Sabe-se que um dos principais efeitos da radiação da bomba sobre o corpo é a deterioração da pele. O contato com partículas radioativas produz sua descamação, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela fissura do átomo. Foi nesse contexto trágico que a infância de Issey Miyake aconteceu. Sabe-se que tempos depois das explosões ele perdeu a mãe, vítima dos efeitos da radioatividade, e se machucou numa das pernas.

Foi a partir desse cenário devastador que muitos japoneses precisaram reconstruir suas histórias, refazendo a crença de que os homens eram capazes de erguer novamente seus feitos civilizatórios sobre a destruição absoluta que eles mesmos haviam causado. Pouco antes da eclosão da guerra, em 1932, Sigmund Freud endereça uma carta resposta à pergunta do físico Albert Einstein – “Por que a guerra?” –, na qual diz que “tudo o que estimula o crescimento da civilização trabalha simultaneamente contra a guerra”. A obra do estilista Issey Miyake é um exemplo de como o trabalho sublimatório produz uma espécie de velamento sobre o aniquilamento do corpo e da vida pela guerra, assim como o texto de Didi-Huberman é uma espécie de diário íntimo sobre a experiência do holocausto: “meu trabalho é movido seja por desvio ou razão direta por uma ancoragem autobiográfica”. Em sua coleção intitulada Plissados, por favor! (Pleats Please), de 1997, Miyake apresenta roupas feitas a partir de uma forma muito especial de plissar os tecidos. O segredo da máquina e da técnica criadas por ele para enrugar os tecidos a alta temperaturas, que se manteve em absoluto sigilo até o ano de 2006, diz muito sobre o seu trabalho de luto.

As coleções internacionais de moda do estilista são um exemplo de como o bom uso do semblant tece um anteparo, a fim de modular o traumático encontro do corpo com o pior. A obscenidade com que as pulsões destrutivas aparecem no cenário da guerra e os destroços deixados por essa batalha perdida pela humanidade surgem em contraste com a sensível coleção de roupas confeccionada pelas mãos de um japonês que dá a ver ao expectador o campo de seu desejo: sobreviver ao real de milhares de corpos esfacelados. O que o artista faz é recobrir com tecidos, dobraduras e pregas algo desse corpo real, erguendo diáfanos véus que bordejam a devastação dos corpos derretidos, enrugados, eviscerados pela bomba. A força da beleza de suas roupas resulta em grande parte da habilidade de Miyake para transformar o amálgama disforme do tecido-pele do passado em uma majestosa forma drapeada, como fazia com o mármore-tecido o escultor de santa Tereza d’Ávila, Jean Lorenzo Bernini. No Seminário 20, de 1972-1973, Lacan chega a sugerir que o infinito dos drapeados onde a santa mergulha seu corpo deixa ver o gozo feminino, não drenado pelo falo.

É possível pensar na criação do artista-estilista para compreender o desejo inconsciente que permanece nos subterrâneos de sua obra, ou por debaixo desses panos meticulosamente tecidos pela tekné da tecelagem, que Freud, em Feminilidade, de 1933, reconhece como uma estratégia feminina de encobrimento da falta: “as mulheres podem ter inventado a técnica – trançar e tecer − para velar a falta do pênis”. Nesse caso, o fazer do artista se apresenta como feminino, pois bordeja essa ausência, sem tamponá-la, desenvolvendo, inconscientemente, um saber fazer a partir dos semblants que são as roupas, a moda, os corpos ornamentados com suas sofisticadas coleções. Da moda à roupa, da roupa ao fio, do fio ao vazio. Em relação ao nada, à falta, a pergunta de Jacques Allan Miller no texto ”Mulheres e semblants”, de 2010, nos interessa:

A que chamamos semblant? Ao que tem a função de velar o nada. Por isso o véu é o primeiro semblant. Como testemunham a história e a antropologia, uma preocupação constante da humanidade consiste em velar, cobrir as mulheres. De certo modo é possível dizer que as mulheres são cobertas porque A mulher não pode ser descoberta.

O que o menino pretende cobrir ou velar com seu Fort-da tecelão: a guerra, o desaparecimento da mãe, o horror da morte. A tecelagem é uma metáfora do que se pode fazer quando não há quase nada a ser feito: manipular a ausência das palavras. O jogo do Fort-da do estilista demonstra claramente que no acesso ao simbólico houve uma travessia da posição passiva e alienada, ou seja, do controle simbólico do objeto perdido, possibilitando a constatação da ausência e da falta da mãe. Em Além do princípio de prazer, de 1920, Freud descreve a abdicação da satisfação pulsional para fazer operar a simbolização; só a posteriori a criança pode encenar simbolicamente a presença na ausência. Nada mais próximo de um ensaio de simbolização do corpo materno e da pele dos milhares de japoneses do que tecer com as próprias mãos casulos transparentes e maleáveis, como os vestidos de Miyake.

Não seria possível descrever o trabalho do artista nem seus efeitos subjetivos nos moldes de um caso clínico clássico, mas é possível lançar mão dos traços importantes de sua biografia − como Freud o fez com tantos artistas, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, e como Lacan fez com Joyce e Gide −, a fim de compreender os destinos pulsionais do escritor criativo. Ele nos deixa perceber seu belíssimo devaneio em forma de roupas que protegem e cobrem o corpo como delicados invólucros. No Seminário 7, de1959-60, Lacan apresenta os termos “o bem e o belo” como barreiras que velam a morte. A verdade última que o belo tenta encobrir, para além do bem e do mal, não é nada bonita de se ver: a verdadeira barreira que detém o sujeito diante do “campo inominável do desejo radical, uma vez que é o campo da destruição absoluta, da destruição para além da putrefação, é o fenômeno estético propriamente dito, uma vez que é identificável com a experiência do belo”. Nesse sentido, da experiência do belo, o que seria possível ao menino Miyake a partir do desenvolvimento de um labor que inventa a trama da beleza no pano de fundo da morte?

O fato mais marcante dessa guerra, portanto o que interessa analisar, é a forma como a obra do estilista faz perceber como o sintoma, essa espécie de máscara que encobre algo, tem início no trabalho psíquico profundo e invisível desse sujeito para dar conta do real da modulação de seu gozo. É na tentativa da regulação de um excesso que sua obra faz laço social; já que seu trabalho é reconhecido e assimilado como arte, internacionalmente. A feitura das roupas que Miyake cria busca encobrir os furos, escrevendo a beleza no lugar do vazio, e, por outro lado, reavivando o buraco. No Seminário 5 de Lacan, a função do véu aparece como dialética: “pode-se mesmo dizer que com a presença da cortina, aquilo que está mais além, como falta, tende a se realizar como imagem. Sobre o véu pinta-se a ausência”.

Ainda sobre o tema do véu e sua relação com o belo, Lacan descreve a relação do belo com o campo da destruição ao citar o destino da heroína trágica de Sófocles, Antígona. Em “O brilho de Antígona”, no Seminário 7, ele descreve a cena em que a personagem tenta bordejar o vazio que se apresenta depois da morte de seus irmãos. O “belo gesto” de Antígona consiste em cobrir o corpo do irmão Polinice com uma fina camada de terra – em muitas pinturas Antígona é retratada estendendo um véu sobre o corpo do irmão morto, em substituição à terra −, a fim de que ele fosse velado à vista de todos, sem, no entanto, ser visto. Como imagem do desejo, ela nos fascina porque deixa e não deixa ver, ao mesmo tempo, do que se trata. Com esse gesto de Antígona, aponta Lacan, “o que está́ para além de um certo limite não deve ser visto”. A morte é mitigada por essa mulher tecelã̃ por meio do véu, barreira diante do horror do corpo em putrefação. Nessa passagem, podemos vislumbrar o traço feminino da filha de Jocasta, que não se deixando reduzir passivamente à lei de Creonte, contraria completamente as suas ordens: seu gesto é não-todo. Ela permanece entre dois lugares, não enterra o corpo do irmão, mas ao mesmo tempo, o encobrimento o torna invisível na superfície mesmo da planície. Diz-se na tragédia que ela não deixa rastro, seu ritual é uma magia invisível.

Seria a tecelagem o gesto do invisível do artista estilista? A guerra fez com que o menino Miyake perdesse o ideal de seu povo, a imagem de sua cidade, sua mãe; o que tornou o ventre de sua terra natal, antes familiar, um campo estranho. Segundo Freud, em Luto e melancolia, de 1917, o trabalho do luto deve inevitavelmente ocorrer ′′diante da perda de qualquer coisa que nós tivermos amado ou admirado′′, pois, no processo de desligamento normal, o Eu vai retomando novamente para si a energia psíquica que direcionava ao objeto, introjetando algum traço dele. O estilista japonês faz algo parecido com a heroína trágica quando encobre com infinitos plissados os corpos mortos; cada plissado, uma mortalha, sutil sepultura. É possível ver como ele explora diversas formas de confeccionar vestimentas tridimensionais que oferecessem aos movimentos corporais maior liberdade. Quem observa suas peças com atenção percebe seu anseio de redefinir o amalgama existente entre roupa e corpo. As peças da coleção intitulada Plissados, por favor! foram confeccionadas no final da década de 1980, quando o estilista criou um método inédito para preguear tecidos. As camisas de fibra de ananás e sedas, os vestidos de papel, dobrados pela máquina de plissar, desfilaram no ano de 1993 uma vestimenta topológica, que ilustrava o aspecto radical da roupa moderna, combinando a ideia milenar e tradicional das dobraduras japonesas, além de parecer uma casa para o corpo, tamanhos os seus volumes.

Atormentados pelos estilhaços da arma nuclear, acredita-se que os japoneses nunca se refizeram completamente da fissura psíquica produzida pela explosão da bomba. Os vestíveis topológicos de Miyake projetam no espaço entre a pele e o mundo verdadeira explosão do tecido sobre o corpo. A obra do estilista mostra nos detalhes da técnica artesanal de suas roupas o modo como seu trabalho de luto foi se fazendo ao longo dos anos. A libido desligada dos ideais perdidos prosseguiu, assimilando algo dessa perda quase absoluta. A sombra do objeto perdido não caiu sobre ele, mas transmutou-se na criação de semblants que enfeitiçam o olhar, já que suas vestimentas não parecem só roupas, mas luxuosos palácios para o corpo. Cada plissado desdobra a função que a pele tem, de adornar a carne. Os tecidos recurvados sobre si mesmos cobrem uma corporeidade assombrada pelos efeitos reais, imaginários e simbólicos da devastação da guerra. A obra de arte em tecidos que ganham espacialidade em seus recortes seriam somente peças de moda se não fossem o protótipo perfeito da vestimenta: casa, casulo, concha, casca para um corpo em desamparo.

O processo de plissagem de tecidos desenvolvido pelo estilista, a partir de uma máquina inventada por ele próprio, ficou sendo um segredo durante anos. A técnica de plissagem do pano aliava pressão à altas temperaturas, a fim de desnaturar a fibra do têxtil, promovendo sobre ela exatamente o mesmo efeito do calor da radiação da bomba sobre a pele: o enrugamento das camadas celulares pelo efeito de exposição prolongada à altas temperaturas. As vestimentas de Miyake se parecem com togas plissadas, têm o volume de enormes estruturas, mas dobram-se como papel sobre si mesmas, até atingirem o tamanho de um origami que cabe em uma minúscula caixinha. O avolumado casulo quando dobrado se reduz a poucos centímetros quadrados, repousa o corpo da roupa amassada sobre si mesmo, até se reduzir a quase nada.

O gesto criativo que inaugura a técnica de plissagem de tecidos torna o menino do Fort-Da freudiano ativo perante seu luto, já que o artista se desvencilha da posição de objeto ocupada pelo melancólico para se rejubilar no retorno do carretel de linha – sua tecelagem sobre o vazio. Issey Miyake retoma o fio de sua história nas próprias mãos, para enfim, desenredar-se da presença cortante da morte. O estilista remodela, de forma inconsciente, a ausência deixada pela perda do corpo da mãe morta pelas bombas. Os vestíveis maltratados a altas temperaturas no forno da máquina de coser a pele do pano tornam-se objetos de fetiche no mundo da moda.

Numa passagem belíssima do texto “Divinos Detalhes”, de 1989, Jacques-Allain Miller descreve a expressão do título, retirada de um texto que foi escrito como prefácio para um livro de estudos literários que comentava o caso da personagem Madame Bovary. O detalhe não possui lá uma boa reputação; a frase que conhecemos bem nos adverte que “podemos nos perder nos detalhes”. Eles são, de certa forma, difamados como a mulher também o é, uma espécie de perdição para os sentidos. O que causa espanto é que o detalhe possui um valor que não condiz com o seu tamanho naturalmente reduzido; um mero detalhe vale mais do que o todo. Etimologicamente, a palavra detalhe significa talhar um pedaço, ou seja, estamos diante de um corpo despedaçado, parcializado; seu correspondente na Psicanálise poderia ser corporificado pelos objetos parciais. Devemos nos lembrar que esse é o modo de operação das pulsões e a forma como o amor fetichista masculino apreende a mulher − por pedaços, e não pelo todo. O objeto a, parcializado, segundo Miller, corporifica-se não somente como um apêndice do corpo, mas como detalhe sublimado, devido à sua conexão com a falta.

O detalhe, o corte de uma parte do todo, e o corpo que se faz em pedaços, nos remetem à castração, ao texto de Didi-Huberman sobre o holocausto, e, sobretudo, ao trabalho do estilista japonês. A colheita das cascas e a feitura das pregas são cortes feitos sobre o todo. Os plissados, essa espécie de divinos detalhes, traço de estilo de todas as suas coleções, não seriam a condensação desse gozo que o menino tratou como pôde? O detalhe é um nada que arrebata o olhar até a proximidade microscópica de um traço que pode ser destacável do corpo, assim como o objeto causa de desejo. Não é exatamente diante dessa imagem que estamos, a do corpo resgatado de sua desagregação mortificante pela beleza dos ínfimos plissados? Miyake, o menino que plissa, plissa, plissa, como Antígona que passa horas salpicando terra sobre o corpo do irmão, como se pudesse dar a ele a proteção da prega primeira; útero perdido. O gesto de bordejar vazios invisíveis convidam ao devaneio, deixar que o olhar se perca na superfície e nas frestas dos ínfimos abismos da tecelagem.

O que poderia ter se tornado sua mortalha, o véu tecido por Penélope para Laerte, renasce na maneira de uma reconfortante vestimenta, na qual o corpo faz morada. Justamente no ponto em que toda e qualquer ficção é irrevogavelmente um semblant, ele faz valer o lugar imaginário do seio ou do útero que falta, a primeira casa se transmuta em roupa. E, sobretudo, eleva sua obra a um lugar ainda mais sublime, porque conduz a simples modelagem do tecido a um objeto estético que emoldura a caducidade do corpo. A transitoriedade da roupa como objeto da moda confere a ela ainda mais valor, pois é exatamente a dimensão da morte, da perda que engrandece a fruição e que redimensiona a noção do belo – beleza aqui não mais ideal, mas sublime, ou seja, o sublime que transita entre a vida e a morte. A topologia da roupa é a metáfora da bomba que explode ao redor do corpo. Como descreve Didi-Huberman, no livro Ninfa moderna, de 2002, a fragilidade dos tecidos jogados e perdidos pelos transeuntes e mendigos sobre as sarjetas de Paris:

A orgia deixa sobras visíveis aos humanos, um amontoado de coisas, este resto central, este belo pano amarrotado é um desses vestígios. Perturbador pelo destino que infringe ao antropomorfismo; a forma humana ausentou-se de fato. Mas ela se mantém em suspenso, ou antes, dobrada sobre si (em repli), rejeitada, como uma forma possível para o desejo humano, qualquer coisa como um farrapo do tempo.

Na repetição da letra plissada de suas roupas, Issey Miyake revela que o corpo que se ausentou deseja, urgentemente, ser recoberto por um plissado a mais. Por favor!